Une performance d’endurance se dégrade quasi-systématiquement lorsqu’elle est réalisée dans un environnement inhabituel, comme c’est le cas en altitude. Par exemple, en chiffres, passer du niveau de la mer à une altitude de 4300m et y réaliser un entraînement à intensité modérée :

– amplifie la fréquence cardiaque de ~15bpm ;

– réduit le taux de charge en oxygène du sang (la « saturation ») de 98% à ~75% ;

– dégrade la performance (~30’ sur un 10km).

Notre organisme a survécu à bien des contraintes environnementales, faisant profit de sa « plasticité » pour s’adapter. Cette plasticité, c’est celle-là même sur laquelle s’appuie l’acclimatation à l’altitude pour faire mieux performer le sportif – à une échelle de temps réduite.

En effet, derrière un stage en montagne sur plusieurs jours, l’idée est bien d’exposer le corps à une pression atmosphérique insuffisante au passage « normal » de l’oxygène ambiant dans le sang. Ce qui a pour conséquence de déclencher des évolutions (vasculaires notamment).

Toutefois, une acclimatation « complète » du corps suppose ~4 semaines en altitude (en savoir plus). Un volume que peu d’entre nous peuvent donc se permettre…

Pour passer outre cet obstacle, une pratique consiste alors à rejoindre directement mais ponctuellement des altitudes très élevées (>3500m). Objectif : maximiser le stress subi par l’organisme pour maximiser l’amplitude des adaptations physiologiques.

Cependant, tout comme une blessure survient quand une charge est appliquée trop rapidement sur un membre, certaines adaptations « néfastes » du corps peuvent survenir en réponse une acclimatation précipitée / mal gérée.

Avec ces différents éléments en tête, plusieurs procédés ont été utilisés (notamment par des randonneurs), pour accroître progressivement le niveau de stress physiologique. Parmi ces procédés, on trouve ceux impliquant des expositions à des altitudes « intermédiaires ».

Concrètement, cela consiste à résider ponctuellement à des altitudes inférieures à celle visée, afin de « doser » la contrainte imposée au corps. De cette démarche sont attendues des adaptations modestes de l’organisme et (surtout !) un risque réduit de Mal Aigu des Montagnes (ie, des malaises liés à l’inadaptation à l’altitude).

Alors que ce type de pratiques est parfois utilisé à des fins de performance, de vraies zones d’ombre subsistent quant aux meilleures manières de les réaliser. Par exemple :

– quelle est l’altitude intermédiaire idéale avant une performance à 4000m ? Est-ce 1500m, ou 2500m, ou 3500m ?

– faut-il être actif pendant son temps de préparation pour booster les adaptations, ou rester inactif pour laisser son corps s’ajuster à son rythme ? On sait qu’à 2200m, le fait de pratiquer un exercice modéré fait chuter la saturation du sang en oxygène de 93% en temps normal, à 89% (ce qui crée finalement pour le corps l’équivalent d’une altitude de 3000m).

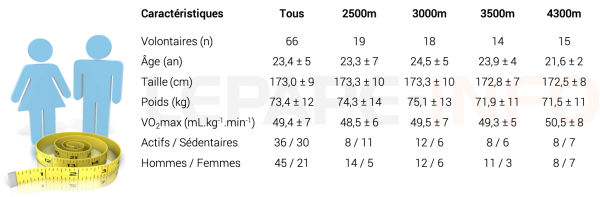

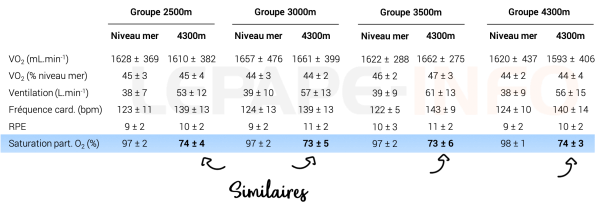

Pour éclaircir ces quelques zones d’ombre, une étude a été lancée par l’Institut de Recherche de l’US Army (Massachusetts) dans laquelle 66 résidents au niveau mer ont été divisés en 4 groupes pour 2 jours en montagne : ceux restant à 2500m, à 3000m, à 3500m, et à 4300m (voir tableau ci-dessous). Ces groupes étaient eux-mêmes subdivisés : les inactifs vs. les actifs (avec 2h de randonnées, 2 fois par jour). Avant et après ce stage de 2 jours, un test d’endurance était réalisé, cette fois à 4300m d’altitude.

Objectif du protocole : savoir si 48h de résidence à une certaine altitude, en étant actif ou non, favorisait l’amélioration du niveau de performance d’endurance à 4300m d’altitude.

Les premiers résultats d’importance sont d’abord ceux liés au suivi quotidien de chaque groupe :

– le groupe actif a dépensé plus d’énergie que le groupe passif, on s’en doute : ~500 kcal de plus par jour ;

– le nombre de cas de Mal Aigu des Montagnes était aussi croissant avec l’altitude : 0 cas observé pour le groupe à 2500m, 2 cas à 3000m, 6 cas à 3500m et 10 cas à 4300m. Au moment du test d’endurance après les 2 jours en montagne, seulement 3 cas légers (<1.5 /5) restaient toutefois recensés. Ce qui n’a donc pas/peu eu d’influence sur la performance enregistrée par les scientifiques.

Voyons la suite.

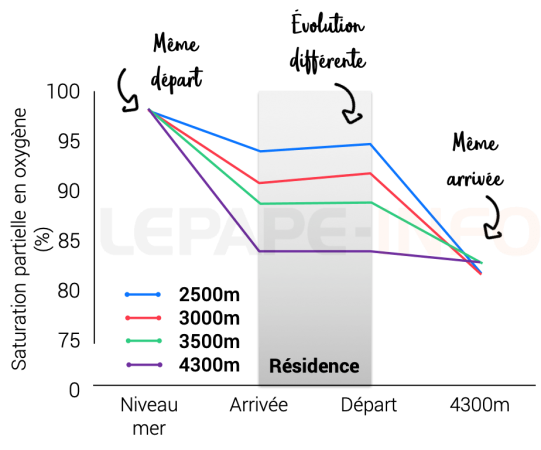

Un autre constat effectué était celui d’une similitude de saturation du sang en oxygène après les 2 jours d’acclimatation, quel que soit l’altitude et quel que soit le niveau d’activité. Ainsi, alors qu’il existait des différences entre les 4 groupes à leur altitude respective, une fois à 4300m, plus aucune différence n’était observée. Ceci était visible à la fois au repos (graphique ci-dessous) et lors de l’échauffement au test d’endurance (tableau ci-dessous).

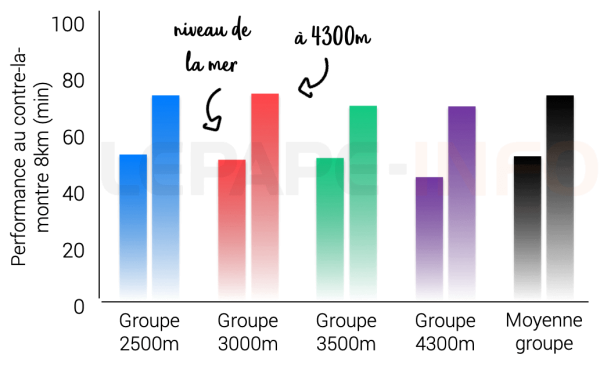

En ce qui concerne le test de performance à 4300m d’altitude après les 2 jours en altitude (un contre-la-montre de 8km en course à pied), aucune différence ne fut relevée entre les 4 groupes, ni même entre les sous-groupes actif / passif.

Plus précisément, la décroissance de performance par rapport au niveau de la mer était comparable entre les groupes, sans même être atténuée par les 2 jours précédents (graphique ci-dessous). « L’amorce » des 2 jours de résidence en altitude intermédiaire n’a donc pas eu l’effet facilitateur attendu.

Sur cette base, aux auteurs de remarquer que :

« Deux jours de résidence à n’importe quelle altitude comprise entre 2500m et 4300m, quel que soit le niveau d’activité, s’avère une durée tout simplement trop courte pour favoriser un certain degré d’acclimatation qui aurait entraîné une meilleure performance à 4300m. »

Kenefick et al., MSSE 2019

Malgré ce constat, une précédente étude de cette même équipe de recherche avait démontré que 6 jours passés à 2200m avaient entraîné des effets positifs sur une performance réalisée à 4300m, ce qui pose donc une question par rapport aux résultats observés ici : quel est le « compromis » idéal entre altitude et durée d’exposition minimale pour déclencher les premiers effets visibles sur la performance ? Malgré cette brillante étude, la question reste posée.