Nous sommes sprinter, demi-fondeur, ou marathonien ? Nous sommes coureur, rouleur ou nageur ? … Jeune ? Âgé ? Novice ? Expert ? Femme ? Les classifications ne manquent guère pour appréhender nos caractéristiques ; et les composantes physiologiques (VO2max, seuils lactiques, etc.) ou mécaniques (technique de foulée, etc.) s’agrègent maintenant aussi à ces modèles. En reliant point par point ces attributs, on finit par définir notre « carte d’identité » de sportif. Une certaine authenticité en quelque sorte : « Ma carte, pas la tienne ! » Mais dans cette diversité, plus loin que la cohérence de classifications, la compréhension d’un phénomène universel a rassemblé de nombreux chercheurs, durablement, parfois intensément, toujours passionnément : la fatigue induite par l’exercice physique.

C’est un dénominateur commun ! Nous sommes demi-fondeur, marathonien, triathlète, jeune ou âgé, etc. … nous sommes concernés ! Pas de mystère, pas d’échappatoire : si je m’engage dans une activité physique, il survient un moment où la capacité à produire de la force décline et m’impose de fournir plus d’efforts pour la maintenir. Je me fatigue ! A l’entraînement, en compétition, je me fatigue ! Pour comprendre ce phénomène, bien des travaux ont été conduits. Des dizaines de protocole pour isoler l’influence du moindre facteur, et identifier une consistance. Identifier « la » composante qui pourrait déterminer, conditionner à quel moment je devrai renforcer mon investissement, à quel moment je ne pourrai plus soutenir la moindre intensité.

« Fatigue, fatigue… où es-tu ?? »

Fort de pléthore de travaux expérimentaux, des explications ont émergé, pour s’ériger en modèles, c’est-à-dire en supports de réflexion supposés rationaliser toute performance ; autrement dit, des modèles pour prédire ! Empiriquement, divers rationnels se sont proposés expliquer la performance physique, sportive. Et… comme une réponse lancée, leur nombre reflète leur validité…

Mais la question n’est pas de savoir si l’on devrait tirer un trait sur tous les apports de ces modèles. Non. Elle est de cibler quelles sont les forces et faiblesses en présence. De savoir jusqu’où se trouve la vérité dans le modèle ? « Jusqu’où », car un modèle de fatigue n’est évidemment jamais totalement faux – parce qu’appuyé sur des données véritables ! Il n’est pas faux, il est partiel.

Des modèles catastrophiques…

- Certainement l’un des plus partagés, le modèle bioénergétique de la fatigue, démarre du constat que les réserves en ATP (adénosine triphosphate – la devise énergétique de toute contraction musculaire) initialement présentes au sein de l’organisme demeurent faibles. Elles sont faibles car l’ATP est une molécule lourde. Et si faibles que seulement quelques secondes d’effort suffisent à en dépléter tous les stocks. Dans cette optique, la fatigue serait due à i) un épuisement des sources permettant de générer l’ATP (e.g., le glycogène), et/ou ii) une accumulation trop importante de produits dérivés du métabolisme de ces sources d’énergie (e.g., le lactate comme un dérivé de l’utilisation du glucose).

- Le modèle cardiovasculaire/anaérobie fait écho à l’observation d’un plateau de VO2max lors de tests incrémentés. Concrètement, la consommation d’oxygène lors d’un effort maximal (e.g., un test VMA ou PMA réalisé en laboratoire, en club ou chez soi) deviendrait telle que l’organisme ne parviendrait plus à en consommer davantage malgré l’augmentation de l’intensité. D’où un plateau, une stagnation dans l’utilisation de l’oxygène par les muscles. En cause, des facteurs limitants comme la diffusion de l’O2 via les alvéoles pulmonaires, son transport sanguin, ou encore son extraction du sang par les muscles. Le résultat serait alors sans appel : une incapacité à produire davantage d’énergie, donc une offre inférieure à la demande, donc l’arrêt de l’effort.

- Le modèle thermorégulatoire démarre lui aussi de constats de laboratoire, mais d’une interpellation en particulier. Prenez un groupe de personnes entrainées, volontaires (évidemment !) et exposez-les alternativement à un bain froid, une pièce tempérée, ou une salle chauffée avant de les soumettre à une épreuve de temps-limite (soutenir une intensité imposée le plus longtemps possible) à 60% de VO2max dans un environnement à 40°C. Une équipe brésilienne a tenté le coup pour comparer les performances, et là, surprise ! Alors que les sujets démarraient effectivement l’exercice avec une température interne différente selon l’essai (~36°C, ~37°C, ~38°C, respectivement aux trois conditions de préparation), ils cessaient tous systématiquement l’effort en atteignant un plafond de température centrale de ~40°C. La condition « froid » engendrant évidemment les meilleures performances sur le temps-limite. Dans cette perspective, le phénomène de fatigue devenait associé à l’évolution de la température interne, et donc à la propension à accumuler de la chaleur au sein de l’organisme.

- Le modèle neuromusculaire stipule pour sa part que les altérations chimiques et mécaniques au sein du muscle à l’effort conduiraient indirectement à désactiver la commande motrice à l’origine de sa contraction, et donc à la fatigue. « Indirectement », car ces altérations (l’épuisement des réserves énergétiques, les changements acides du milieu, en potassium et calcium, l’accumulation de radicaux libres de l’oxygène, ou de micro-lésions musculaires, etc.), en s’agrégeant, déclencheraient progressivement une inhibition de la contraction musculaire par i) des capteurs situés près de la colonne vertébrale, et par ii) des récepteurs situés plus haut, dans les aires sensorielles du cerveau. Des « boucles » muscle – système nerveux – muscle en quelque sorte, où à force d’inhibition, l’activation du muscle perdrait inéluctablement en intensité.

- Enfin, un rationnel aux applications plus restreintes (à vocation sport de longue durée, type marathon, trail, ironman, etc.) est celui du modèle traumatique, originant la fatigue dans l’accumulation de traumatismes périphériques. Ainsi les facteurs mécaniques – particulièrement prégnants lors de contractions excentriques comme en course à pied en descente – et les facteurs métaboliques (radicaux libres de l’O2 accumulés, respiration mitochondriale saturée…) participeraient de la progressive incapacité à conserver l’intensité de contraction musculaire à l’identique.

Pourquoi des modèles « catastrophiques » ? Car ils ont tous en commun d’annoncer/prédire/programmer une baisse irrémédiable de l’intensité de l’exercice à mesure que l’effort se prolonge. Un cercle vicieux en quelque sorte, une catastrophe… Une catastrophe inéluctable des réserves énergétiques, de la température interne, des traumatismes engendrés par l’exercice, etc. Peu importe le modèle, c’est un peu le jeu des dominos. En pousser un, c’est anticiper ce qui se passera à l’instant T. Savoir qu’à X moment, j’aurai X ressources, et qu’à X + 1 je serai théoriquement incapable de courir plus.

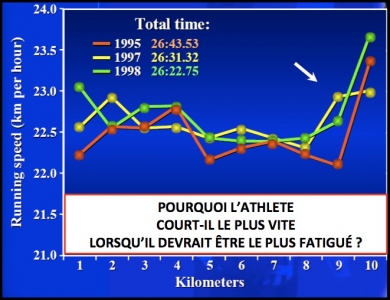

D’accord…mais n’a-t-on pas des arguments récurrents qui nous suggèrent que la compréhension du phénomène de fatigue ne devrait pas être réduite à ce qui se passe dans le corps… A commencer par celui du sprint final ! (Exemples ci-dessous sur les records du monde du 10 km 1995, 1997, 1998)

Notre dossier complet sur la fatigue : Partie 2 et Partie 3.